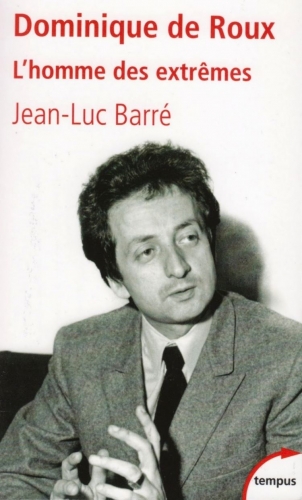

En hommage au fils de Dominique de Roux, l’éditeur non-conformiste et homme libre Pierre-Guillaume de Roux qui vient de disparaître.

***

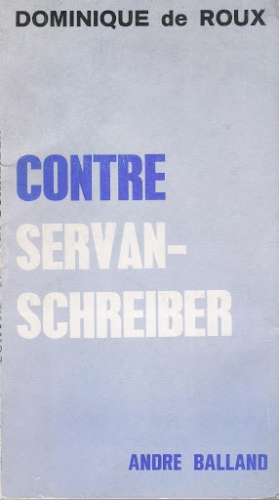

« Les dimensions de l’entreprise néo-radicaliste, avec ses ambitions, ses rouages, ses tentacules européennes [sic !], son arsenal financier, cette volonté de vampiriser les masses, s’apparente beaucoup plus à une tentative de pouvoir totalitaire, utilisant les voies démocratiques de la légalité, plutôt que de la confrontation authentiquement démocratique des intérêts, des positions diverses à l’intérieur de la vie française d’aujourd’hui (pp. 74 – 75). » C’est ainsi que l’écrivain et éditeur français Dominique de Roux s’attaque aux pontes de la plus vieille formation politique de l’Hexagone, le Parti radical, et en particulier à son sémillant secrétaire général d’alors, Jean-Jacques Servan-Schreiber, dans un pamphlet justement intitulé Contre Servan.

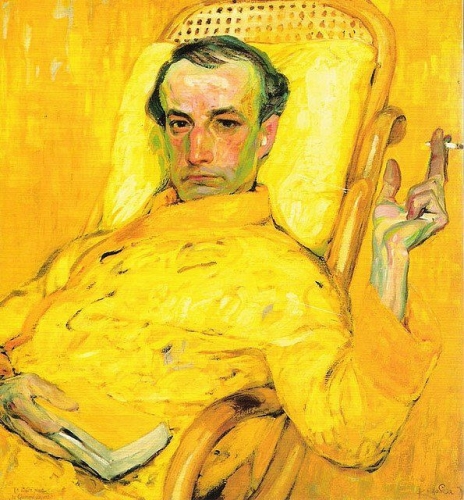

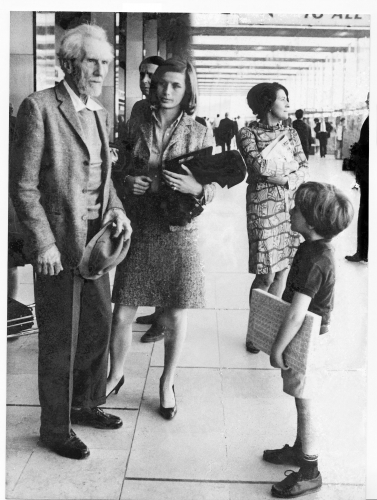

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française).

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française).

Contre le néo-centrisme

En 1970, avec l’aide de Michel Albert, Jean-Jacques Servan-Schreiber publie Le Manifeste radical. D’abord ronéotypé, ce texte de 197 pages, qui sera bientôt édité (2), est largement diffusé la veille d’un énième congrès tenu les 14 et 15 février 1970. Les auteurs souhaitent arrêter le déclin d’un parti politique qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Naguère pivot des majorités dans les dernières décennies de la IIIe République, le Parti radical (3) poursuit une inexorable déchéance électorale. Pour Dominique de Roux, « le Manifeste radical exige que la France abdique la première le privilège de sa souveraineté nationale, en acceptant qu’il lui soit interdit de l’exercer au-delà de ses frontières (p. 89) ».

« Néo-Jeune Turc » du Parti radical, Jean-Jacques Servan-Schreiber défend, à l’encontre du jacobinisme centralisateur historique de son propre parti, la décentralisation politique, la fin de la dissuasion nucléaire française au profit de l’OTAN, la réintégration dans le giron atlantiste ainsi que l’avènement des États-Unis d’Europe occidentale. « C’est ainsi que le Manifeste prouvera fidélité à la ligne traditionnelle du radical-socialisme français, dont le vœu suprême a toujours été de ramener les destinées de la France à la politique de décervelage, vision de vieillards forclos, séniles et lâches, écume misérable et obscène d’une classe dirigeante ayant assis ses prérogatives d’origine sur la spoliation et le lucre, et que l’excès même de ses crimes a épuisée, réduite à ne plus aspirer qu’aux délices tranquilles de la déchéance et de l’assujettissement (pp. 98 – 99). »

Dédié à Mao Tsé-Toung, Contre Servan ne ménage pas « le vautour – capon de L’Express (p. 104) ». Dominique de Roux y lit l’« hystérie d’un compradore en cavale qui se rue sur le pouvoir et agit en conséquence (p. 17) ». « Compradore » désigne, en Amérique hispanique, les indigènes par l’intermédiaire desquels se faisaient obligatoirement le commerce entre les compagnies coloniales et les populations que leurs dirigeants, souvent corrompus, interdisaient tout rapport avec les étrangers. Ce texte de Servan-Schreiber confirme « la démagogie d’un Parti radical tombé entre les mains d’un état-major assujetti à des principes d’internationalisme boiteux, [qui] vise non seulement à l’aliénation de la politique gaulliste de souveraineté nationale française, mais au déboulonnage final de sa destinée (p. 87) ».

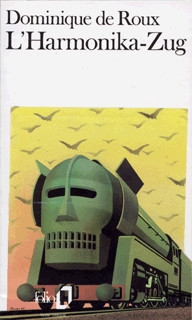

Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

Non aux nouveaux compradores !

Contre Servan suscite un intérêt familier en 2020. Jean-Jacques Servan-Schreiber anticipe un comportement servile qui se généralisera dans les quatre décennies suivantes et que contestera, parmi d’autres, Emmanuel Todd à partir de 1997. « Si le compradore Servan-Schreiber propose à la France le modèle allemand c’est parce que l’Allemagne, pense-t-il, s’est admirablement libérée de son histoire (pp. 58 – 59). » Dominique de Roux développe un argumentaire virulent. Il explique que « le pouvoir politique aujourd’hui n’est rien, semble-t-il, sans les arrières d’une économie de croissance. S’emparer du pouvoir revient en fin de compte à s’emparer des postes clés de l’économie (p. 36) ». À travers Jean-Jacques Servan-Schreiber et son Manifeste radical, une conjuration qui « dévoile son projet en le cachant (p. 53) », en gaullien transfiguré depuis L’Écriture de Charles de Gaulle (1967), il s’indigne des menées cosmopolites en ce début de décennie 1970. S’il n’évoque jamais le Club Bilderberg ou les dîners mensuels du Siècle, il mentionne en revanche son fondateur, Georges « Bérard-Quélin, le vice-président et trésorier du groupe (p. 71) » radical qui s’oppose d’ailleurs au très opportuniste Servan-Schreiber…

Pour Dominique de Roux, « l’heure des grands compradores est là et comme d’habitude ils vont droit au but, liés à leur itinéraire de rapines de bijoux, de gonzesses et de tam-tam (p. 23) ». Il révèle que « les structures capitalistes d’oppressions sociales et de colonialisme économique sur le territoire se trouvent complètement séparées de la nation, des couches populaires, fonctionnant soit par l’intermédiaire du régime en place, soit à travers la contre-option d’une éventuelle prise de pouvoir centriste (p. 25) ». Dans quatre ans, la France se donnera de peu à Valéry Giscard d’Estaing, chantre d’un « libéralisme avancé » qui va accélérer la décadence française en autorisant à la fois l’avortement incontrôlé (et non eugénique), le regroupement familial allogène et l’immigration de travail. Si Contre Servan assimile les propositions de JJSS à la « Nouvelle Société » du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas (1969 – 1972) sous la présidence de Georges Pompidou (1969 – 1974), son auteur qui incline vers un PCF revigoré par le « tribun » Georges Marchais et qui prend au cours de cette période une relative apparence nationale-populiste, ne se doute pas que, d’une part, Giscard éliminera dès le premier tour de la présidentielle anticipée de 1974 le candidat « vieux-gaulliste » Chaban-Delmas grâce à la trahison des « 43 » gaullistes-pompidoliens parmi lesquels Jacques Chirac et que, d’autre part, Marchais renoncera à se présenter à ce scrutin afin de soutenir la candidature d’union de la gauche de François Mitterrand. Il annonce en outre qu’« en réalité, depuis le départ du général de Gaulle, les mêmes puissances capitalistes anti-nationales dirigent et manœuvrent et le gaullisme en place et le centrisme des congrès (p. 24) ». En se référant à Mao, Dominique de Roux inaugure sans le savoir un tournant politique que les maoïstes de L’Humanité rouge, anciens de PCMLF (Parti communiste marxiste-léniniste de France), adopteront quelques mois plus tard en approuvant la force de frappe nucléaire française et en soutenant la réunification allemande.

En citant de longs passages du Manifeste radical, Dominique de Roux y voit encore une ferme volonté d’« effacement de la “ souveraineté nationale ” (p. 58) ». Dans un empressement tout polémique, il ne remarque pas l’influence du fameux essai de James Burnham L’ère des organisateurs (4). Il estime pourtant que pour Jean-Jacques Servan-Schreiber, « la géopolitique relève du managering, tout comme la philosophie politique de la pédicure (p. 19) ».

Refuser l’américanisation de l’Europe

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ?

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ?

Dominique de Roux accuse Jean-Jacques Servan-Schreiber et son Parti radical d’œuvrer en faveur de la Subversion en Espagne, en Grèce et au Portugal. Depuis que JJSS a obtenu la libération et l’exil du compositeur et musicien Mikis Théodarakis, les étudiants qui affrontent la junte des colonels d’Athènes considèrent l’élu lorrain « comme le leader d’une certaine Europe de la subversion bourgeoise qui n’aspire qu’à la puissance de nouvelles classes privilégiées (p. 68) ». Dominique de Roux en profite pour s’attarder un instant sur les rapports de forces internes qui parcourent la junte. Celle-ci dépendrait d’un Conseil national de la Révolution lui-même divisé entre « modérés » libéraux – conservateurs pro-Washington et « ultras » nationaux-révolutionnaires plus « neutralistes ». « Nationalistes, violemment anti-capitalistes au moins autant qu’anti-monarchistes et anti-marxistes, la fraction dure du Conseil de la Révolution est en marche vers des prises de position analogues à celles de la Yougoslavie titiste, de la Révolution nassérienne ou du régime du colonel Boumédienne. Au-delà de l’Union Soviétique et des relations politico-économiques étroites avec l’Albanie, la Bulgarie et la Roumanie, les extrémistes de la Junte regardent, depuis juin 1969, vers Pékin. Par l’intermédiaire de l’Ambassade de Chine à Bucarest, plaque tournante de l’ensemble stratégique de la politique chinoise en Europe de l’Est, la Grèce se trouve déjà en relation avec le commandement de l’armée populaire chinoise. Aussi la fraction extrèmiste de l’État-Major révolutionnaire secret d’Athènes envisagerait-elle un changement de ligne qui risque d’être fatal à l’ensemble du dispositif stratégique occidental en Méditerranée et dans le Sud-Est européen. Comme la question d’un retour aux délices équivoques de la démocratie royale n’est possible que dans les salons de l’intelligentsia parisienne, “ tendance Nouvel Obs ou Préfecture de Police ”, et que le passage, avec armes et bagages, dans le camp socialiste est à exclure, vu l’attitude monolithique du peuple grec lui-même, la seule carte à jouer en Grèce, pour le “ capitalisme à la papa ”, capitalisme d’Onassis et des commanditaires d’un Servan-Schreiber, reste, malgré tout, celle de la fraction modérée de la Junte (pp. 106 – 107). » Dominique de Roux est le seul à mentionner ce Conseil national de la Révolution. On peut se demander s’il ne serait pas ici victime d’une fausse interprétation des événements. En revanche, « en 1973, souligne Georges Prévélakis, Papadopoulos aurait été renversé par Ioannidis manipulé par la CIA à cause de son refus d’accorder aux Américains l’utilisation de l’espace aérien grec pour soutenir Israël (pendant la guerre du Kippour). Beaucoup d’officiers qui soutenaient Georges Papadopoulos étaient très influencés par le colonel Kadhafi (6) ». Était-il nécessaire d’évoquer la Grèce des colonels ? Pendant les sept années de la junte hellène, « les organisations para-étatiques ont pris la forme d’un État anti-communiste au service des intérêts américains (7) ».

Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité.

Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité.

Vouloir l’Europe libre franco-allemande

Dominique de Roux considère dans le phénomène Servan-Schreiber une manière d’« empêcher […] que la révolution en profondeur voulue par le général de Gaulle ne parvienne à se faire; que le travail national et le pouvoir politique total de la France n’aient à se rencontrer sur les décombres des puissances capitalistes des régimes bourgeois (p. 33) ». Il ironise que l’homme de presse reprenne à son compte les suggestions géopolitiques révolutionnaires et grandes-européennes du président du NPD (Parti national-démocrate d’Allemagne), Adolf von Thaden, mais « dans un sens final absolument contraire à celui qui à un moment donné avait failli rassembler l’Europe autour de l’axe gaullisme franco-allemand (p. 76) ». Quelques mois auparavant, en 1969, von Thaden regrettait déjà dans un entretien paru dans… L’Express (!) la vive hostilité du gouvernement de Bonn à « la politique européenne du général de Gaulle, politique dont le postulat fondamental était celui d’une véritable force de dissuasion nucléaire française destinée à transformer, ensuite, en force nucléaire européenne (p. 75) ». « Sur le plan militaire, Adolf von Thaden voyait une armée nucléaire française secrètement soutenue par une infra-structure économique allemande (p. 80). » À l’époque, outre-Rhin, le journaliste et politologue Armin Mohler défendait des positions géopolitiques fort semblables.

« L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».

« L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».

Grand dessein alter-gaulliste

Quel est donc le « grand dessein » de Charles de Gaulle ? « Pour que le grand dessein européen et mondial gaulliste s’accomplisse et qu’il trouve son terme, il aurait fallu que le gaullisme puisse continuer son action pour un idéal à travers les réalités, continuer la France révolutionnairement et dans les profondeurs, outil d’une véritable rupture, d’un grand accomplissement politico-historique français et européen à l’avant-garde du Troisième État de la révolution mondiale. L’idée gaulliste prévoyait, avant tout, le changement ontologique de la France sur le double plan des institutions de gouvernement et de sa politique extérieure. À l’intérieur, il s’agissait, il s’agit toujours de forger l’outil politico-militaire de l’indépendance nationale française en terme de dissuasion nucléaire et de renouvellement de l’économie nationale. La transformation profonde de l’agriculture, la réorganisation régionale, définie par Jeanneney, la participation des ouvriers aux bénéfices de l’entreprise, le dégonflage du mythe université et le plan de mise à jour technologique de l’industrie et de la recherche, tout ce qui exigeait que le pays se ressaisisse et change, s’est trouvé saboté, démantelé, par la concentration d’intérêts représentés à l’heure actuelle par le Parti radical du compradore Servan-Schreiber. Ce monde clos avait compris que la révolution gaulliste était sur le point de constituer une barrière infranchissable contre les manipulations d’un milieu qui pense politique en termes d’arrangements monétaires, de sur-exploitation colonialiste du travail, d’agences clandestines sans visage ni identité avouable à la solde du capitalisme apatride et qui, finalement, rejoint le néant (pp. 90 à 92). » Face à l’apathie française, Dominique de Roux reportera ensuite cette quête spirituelle et géopolitique vers un cinquième empire lusophone et pluri-continental (9). Il signale toutefois d’une manière sibylline à une lecture originale des Mémoires d’Espoir de Charles de Gaulle par l’économiste non-conformiste François Perroux. L’interprétation de ce dernier paraît préparer le terrain, cinquante ans plus tard, à la publication d’une série de lettres du fondateur de la Ve République, à la tonalité explosive, adressées à un historien français d’origine alsacienne, recruté « malgré lui » pour le front de l’Est, déserteur de la Wehrmacht et ancien officier de l’Armée rouge soviétique. À côté de ces enjeux géopolitiques, Dominique de Roux s’attache à la révision complète des relations sociales. Il affirme que « depuis les jacobins vénérés, la seule idée authentiquement révolutionnaire en France a été celle de la participation gaulliste du capital et du travail (p. 25) ». Cette idée révolutionnaire d’avenir est bien sûr sabotée par un Pompidou bien trop proche du grand patronat français immigrationniste.

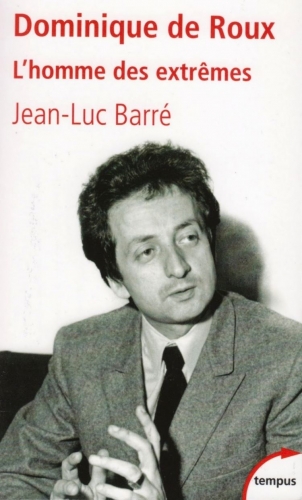

Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Contre Servan combat le dévoiement de l’idée européenne. Les corrupteurs de cette auguste idée sont maintenant très nombreux puisqu’on les trouve autant chez les mondialistes que chez les souverainistes ou chez les altermondialistes. Est-ce une coïncidence si Dominique de Roux décède d’une crise cardiaque neuf mois avant la naissance de la réincarnation politique de Servan-Schreiber, Emmanuel Macron ?

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Lettre de Dominique de Roux à Philippe de Saint-Robert du 1er juillet 1974, cité dans Jean-Luc Barré, Dominique de Roux. Le provocateur (1935 – 1977), Fayard, 2005, p. 451. L’UDR est le parti gaulliste précédant le RPR.

2 : cf. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Michel Albert, Ciel et Terre. Le Manifeste radical, Denoël, coll du « Défi », 1971, avec en annexes les contributions de Hugh Scott, « Force et faiblesse de l’industrie française », et de Pierre Uri, « Rapport sur l’inégalité en France ».

3 : Fondé en 1901, le Parti radical valoisien s’appelle en réalité Parti républicain, radical et radical-socialiste. Un temps à l’UDI (Union des démocrates et indépendants), il fusionne ensuite avec son frère ennemi radical de gauche pour un Mouvement radical et social tout aussi groupusculaire avant de se séparer…

4 : cf. James Burnham, L’ère des organisateurs, préface de Léon Blum, Calmann-Lévy, coll. « La Liberté de l’Esprit », 1947.

5 : Serge July, Dictionnaire amoureux de New York, Plon, 2019.

6 : Georges Prévélakis, Géopolitique de la Grèce, Éditions Complexe, coll. « Géopolitique des États du monde », 1997, p. 127.

7 : Idem, p. 125.

8 : Thomas Molnar, La Contre-Révolution au XXe siècle, La Table Ronde, 1980.

9 : Dominique de Roux, Le Cinquième Empire, préface de Raymond Abellio, Belfond, 1977.

10 : Jean-Luc Barré, op. cit., pp. 386 – 387.

• Dominique de Roux, Contre Servan-Schreiber, André Balland, 1970, 118 p.

Ne répondez jamais au téléphone !

Ne répondez jamais au téléphone !

Outre l’erreur de plaider sa bonne foi devant des juges politisés, Maxence Baudry en commet une autre, antérieure, celle de se rendre à la convocation du commissariat du Ve arrondissement. Il aurait dû suivre pour la circonstance les étrangers délinquants sans-papiers qui n’y répondent jamais. Mais la convocation devient bientôt une perte de temps. L’Arménien Vahé, scénariste de son état, rechigne à adapter Le Nom de la Rose d’Umberto Ecco en remplaçant la jeune paysanne amante du novice franciscain par une Africaine tétraplégique promue héroïne principale de la série… Exagération narrative ? Que nenni ! L’Agence spatiale européenne envisage de recruter pour ses prochaines missions des candidats handicapés. On peut dès lors proposer que les déficients visuels (ou les sans-permis) conduisent les bus et les tramways de la RATP.

Outre l’erreur de plaider sa bonne foi devant des juges politisés, Maxence Baudry en commet une autre, antérieure, celle de se rendre à la convocation du commissariat du Ve arrondissement. Il aurait dû suivre pour la circonstance les étrangers délinquants sans-papiers qui n’y répondent jamais. Mais la convocation devient bientôt une perte de temps. L’Arménien Vahé, scénariste de son état, rechigne à adapter Le Nom de la Rose d’Umberto Ecco en remplaçant la jeune paysanne amante du novice franciscain par une Africaine tétraplégique promue héroïne principale de la série… Exagération narrative ? Que nenni ! L’Agence spatiale européenne envisage de recruter pour ses prochaines missions des candidats handicapés. On peut dès lors proposer que les déficients visuels (ou les sans-permis) conduisent les bus et les tramways de la RATP.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

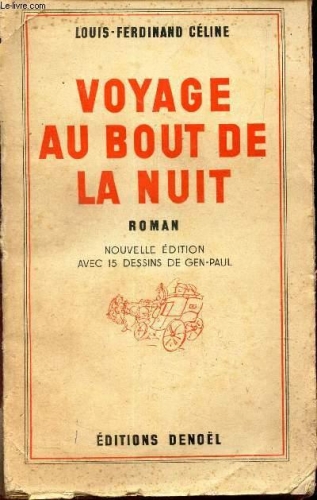

Il est périlleux pour un comédien de lire Céline. Le risque est d’en faire trop, de souligner les effets, bref de surcharger. Voilà un écueil qu’évite sans conteste Denis Podalydès. Après nous avoir donné une lecture intégrale de Voyage au bout de la nuit ¹, il nous gratifie, cette fois, de celle de Mort à crédit, sous la forme de deux disques compacts (format mp3). Autant le dire d’emblée : il ne fait pas l’unanimité auprès des céliniens si l’on en juge par les avis propagés sur les réseaux sociaux de l’Internet. Les uns goûtent peu sa lecture jugée monocorde même si elle est motivée par le souci de ne pas verser dans l’expressionnisme facile et vulgaire de certains interprètes. Les autres, la trouvent très fine, à l’opposé des lectures outrées qui abondent. En atteste ce commentaire : « Pas le plus musical, pas le plus jazzy, mais une véritable fragilité qui révèle de très belles nuances dans le texte… J’ai longtemps préféré Luchini pour son interprétation très “dansante” ; celle de Podalydès me paraît aujourd’hui tellement plus subtile, moins caricaturale. » À propos de sa lecture de Voyage, l’écrivain Thomas Compère-Morel estime qu’il a trouvé « la respiration parfaite de l’écriture célinienne pour nous en restituer la force brute ». Le critique littéraire Grégoire Leménager renchérit : « Loin de la gouaille de Michel Simon comme des éruptions jubilatoires de Luchini, ce sociétaire de la Comédie-Française lit Céline comme il lirait du La Bruyère. Soudain très grand siècle, avec une sobriété qui confine à la pureté, le saisissant bavardage de Bardamu y devient ce qu’il est aussi : un immense texte classique, qui oppose la beauté d’une langue à la trivialité du monde. » Il faut dire que Podalydès a l’intelligence de s’adapter au canal de diffusion : il ne s’adresse pas ici au public d’une salle de théâtre mais à une seule personne écoutant le texte dans l’intimité.

Il est périlleux pour un comédien de lire Céline. Le risque est d’en faire trop, de souligner les effets, bref de surcharger. Voilà un écueil qu’évite sans conteste Denis Podalydès. Après nous avoir donné une lecture intégrale de Voyage au bout de la nuit ¹, il nous gratifie, cette fois, de celle de Mort à crédit, sous la forme de deux disques compacts (format mp3). Autant le dire d’emblée : il ne fait pas l’unanimité auprès des céliniens si l’on en juge par les avis propagés sur les réseaux sociaux de l’Internet. Les uns goûtent peu sa lecture jugée monocorde même si elle est motivée par le souci de ne pas verser dans l’expressionnisme facile et vulgaire de certains interprètes. Les autres, la trouvent très fine, à l’opposé des lectures outrées qui abondent. En atteste ce commentaire : « Pas le plus musical, pas le plus jazzy, mais une véritable fragilité qui révèle de très belles nuances dans le texte… J’ai longtemps préféré Luchini pour son interprétation très “dansante” ; celle de Podalydès me paraît aujourd’hui tellement plus subtile, moins caricaturale. » À propos de sa lecture de Voyage, l’écrivain Thomas Compère-Morel estime qu’il a trouvé « la respiration parfaite de l’écriture célinienne pour nous en restituer la force brute ». Le critique littéraire Grégoire Leménager renchérit : « Loin de la gouaille de Michel Simon comme des éruptions jubilatoires de Luchini, ce sociétaire de la Comédie-Française lit Céline comme il lirait du La Bruyère. Soudain très grand siècle, avec une sobriété qui confine à la pureté, le saisissant bavardage de Bardamu y devient ce qu’il est aussi : un immense texte classique, qui oppose la beauté d’une langue à la trivialité du monde. » Il faut dire que Podalydès a l’intelligence de s’adapter au canal de diffusion : il ne s’adresse pas ici au public d’une salle de théâtre mais à une seule personne écoutant le texte dans l’intimité.

Les génies se reconnaissent souvent par leur pluralité, leur côté insaisissable, leur décalage par rapport à leur temps et au "polythéisme des valeurs". Céline fut à la fois un écrivain de génie, un lanceur d'alertes, et comme Apollinaire en son temps, un visionnaire. Il a notamment annoncé le déclin français, le crépuscule occidental, ainsi que la montée en puissance de la Chine. Il n'est pas exagéré de dire que nous serons tous un jour ou l'autre "céliniens", conscients ou non de cet héritage. Dès le Voyage, Céline annonce avoir renouvelé la littérature pour deux cent ans. Les génies se reconnaissent aussi par les phénomènes de cristallisations mimétiques qu'ils entraînent, malgré eux, après coup. On songe que Céline le reprouvé, le proscrit des commémorations, reste l'un des écrivains français le plus lu dans le monde. Il est l'objet d'un journal bimensuel publié depuis les années 80 regroupant tous les articles et publications à son sujet. Quel autre auteur peut en dire autant ?

Les génies se reconnaissent souvent par leur pluralité, leur côté insaisissable, leur décalage par rapport à leur temps et au "polythéisme des valeurs". Céline fut à la fois un écrivain de génie, un lanceur d'alertes, et comme Apollinaire en son temps, un visionnaire. Il a notamment annoncé le déclin français, le crépuscule occidental, ainsi que la montée en puissance de la Chine. Il n'est pas exagéré de dire que nous serons tous un jour ou l'autre "céliniens", conscients ou non de cet héritage. Dès le Voyage, Céline annonce avoir renouvelé la littérature pour deux cent ans. Les génies se reconnaissent aussi par les phénomènes de cristallisations mimétiques qu'ils entraînent, malgré eux, après coup. On songe que Céline le reprouvé, le proscrit des commémorations, reste l'un des écrivains français le plus lu dans le monde. Il est l'objet d'un journal bimensuel publié depuis les années 80 regroupant tous les articles et publications à son sujet. Quel autre auteur peut en dire autant ?

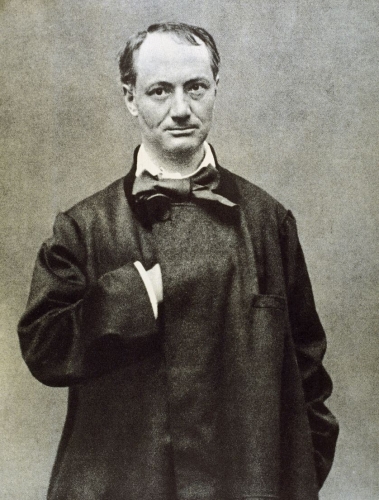

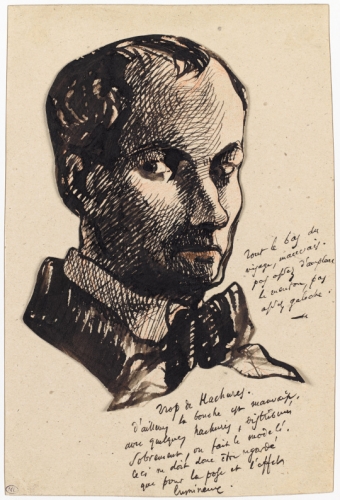

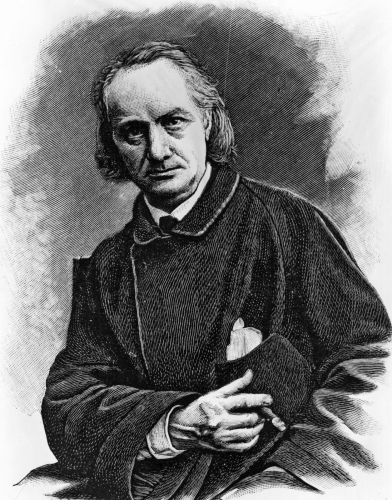

Rédacteur des lettres à la mère de Baudelaire ("Cette maladresse maternelle me fait t'aimer davantage") et auteur du livre Baudelaire. Les années profondes, Schneider écrit qu'’’en ces temps d'insignifiance où l'on ne croit plus ni à Dieu ni au Diable, ni au bien ni au mal, ces Fleurs du mal, ce livre d'une vie condamnée en justice, mélange impur de sublime et de satanique, se sont effacées." C'est le bicentenaire de la naissance de Baudelaire et l'édition, qu'il voulait "définitive" mais n'a pas réussi à faire publier, est rééditée. "Baudelaire a vomi le progressisme et l'égalitarisme triomphants de notre monde postmoderne, et il est difficile d'entendre son dégoût et sa haine (de lui-même avant tout) sans frémir devant une telle prescience".

Rédacteur des lettres à la mère de Baudelaire ("Cette maladresse maternelle me fait t'aimer davantage") et auteur du livre Baudelaire. Les années profondes, Schneider écrit qu'’’en ces temps d'insignifiance où l'on ne croit plus ni à Dieu ni au Diable, ni au bien ni au mal, ces Fleurs du mal, ce livre d'une vie condamnée en justice, mélange impur de sublime et de satanique, se sont effacées." C'est le bicentenaire de la naissance de Baudelaire et l'édition, qu'il voulait "définitive" mais n'a pas réussi à faire publier, est rééditée. "Baudelaire a vomi le progressisme et l'égalitarisme triomphants de notre monde postmoderne, et il est difficile d'entendre son dégoût et sa haine (de lui-même avant tout) sans frémir devant une telle prescience". Et même si nous ne trouvions pas dans les vers du poète un hymne à quelque méfait idéologique, Baudelaire serait fustigé pour sa haine mesquine de la démocratie: "Nous avons tous l'esprit républicain dans les veines, comme la variole dans les os. Nous sommes démocratisés et syphilisés". Un réactionnaire baudelairien, donc. "Oui, vive la révolution!" écrit-il encore. "Toujours ! Mais je ne suis pas dupe! Je dis: vive la Révolution! Comme je le dirais: vive la destruction ! Vive l'expiation ! Vive la punition ! Vive la mort !".

Et même si nous ne trouvions pas dans les vers du poète un hymne à quelque méfait idéologique, Baudelaire serait fustigé pour sa haine mesquine de la démocratie: "Nous avons tous l'esprit républicain dans les veines, comme la variole dans les os. Nous sommes démocratisés et syphilisés". Un réactionnaire baudelairien, donc. "Oui, vive la révolution!" écrit-il encore. "Toujours ! Mais je ne suis pas dupe! Je dis: vive la Révolution! Comme je le dirais: vive la destruction ! Vive l'expiation ! Vive la punition ! Vive la mort !".

Au-delà de la mort, la fidélité de Bernard Morlino à Emmanuel Berl (1892-1976) est admirable. Ses nombreuses conversations rue de Montpensier, où Berl habita pendant 40 ans, furent son université. Outre une biographie, il poussa cette fidélité jusqu’à récolter à la Bibliothèque Nationale les articles de Berl pour en faire un recueil qui fut édité par Bernard de Fallois. Aujourd’hui, il est à l’origine de la réédition de Prise de sang, initialement paru en 1946, dans lequel Berl s’interroge sur la place des juifs en France, lui qui s’était toujours considéré français avant d’être juif. Curieux personnage qu’Emmanuel Berl. Appartenant à la même génération que Céline, il devint, comme lui, un pacifiste viscéral après avoir connu l’horreur de la Grande Guerre. Raison pour laquelle il soutint les accords de Munich. « J’ai été munichois. Il est étrange qu’en écrivant cette phrase, j’éprouve presque la sensation de faire un aveu ; l’immense majorité des Français fut non seulement résignée à Munich, mais exaltée par lui. » Au début de l’année 1939, ce pacifisme l’amena à accuser un certain Bollack, directeur d’une importante agence de presse, de corrompre des journalistes français pour qu’ils incitassent à la guerre contre l’Allemagne, accusation qui s’avéra fondée. Cela ne l’empêcha pas d’être l’un de ceux qui dénoncèrent très tôt le caractère militariste et antisémite du national-socialisme.

Au-delà de la mort, la fidélité de Bernard Morlino à Emmanuel Berl (1892-1976) est admirable. Ses nombreuses conversations rue de Montpensier, où Berl habita pendant 40 ans, furent son université. Outre une biographie, il poussa cette fidélité jusqu’à récolter à la Bibliothèque Nationale les articles de Berl pour en faire un recueil qui fut édité par Bernard de Fallois. Aujourd’hui, il est à l’origine de la réédition de Prise de sang, initialement paru en 1946, dans lequel Berl s’interroge sur la place des juifs en France, lui qui s’était toujours considéré français avant d’être juif. Curieux personnage qu’Emmanuel Berl. Appartenant à la même génération que Céline, il devint, comme lui, un pacifiste viscéral après avoir connu l’horreur de la Grande Guerre. Raison pour laquelle il soutint les accords de Munich. « J’ai été munichois. Il est étrange qu’en écrivant cette phrase, j’éprouve presque la sensation de faire un aveu ; l’immense majorité des Français fut non seulement résignée à Munich, mais exaltée par lui. » Au début de l’année 1939, ce pacifisme l’amena à accuser un certain Bollack, directeur d’une importante agence de presse, de corrompre des journalistes français pour qu’ils incitassent à la guerre contre l’Allemagne, accusation qui s’avéra fondée. Cela ne l’empêcha pas d’être l’un de ceux qui dénoncèrent très tôt le caractère militariste et antisémite du national-socialisme.

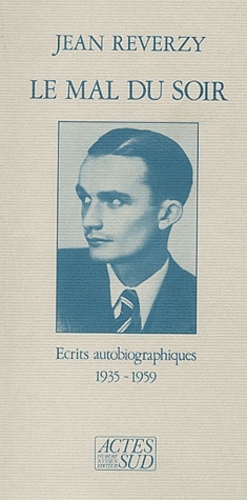

Autant ce recueil de Max Jacob est « légitimement le plus connu », autant Jean Reverzy et son roman Le Passage sont imméritoirement écartés par la postérité littéraire. Il s’agit pourtant d’un auteur qui partage avec Céline son métier initial de médecin des pauvres et son évolution vers un pessimisme décrivant « le lent travail de la vie, cet effritement invisible et ininterrompu ». Un rapprochement est aussi esquissé entre Le Passage de Reverzy et L’Étranger de Camus : « la mer, les hommes simples, une réflexion sur la vie, cet étrange cadeau empoisonné par la mort » et un personnage final d’aumônier « dépeint comme un intrus ».

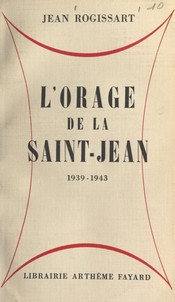

Autant ce recueil de Max Jacob est « légitimement le plus connu », autant Jean Reverzy et son roman Le Passage sont imméritoirement écartés par la postérité littéraire. Il s’agit pourtant d’un auteur qui partage avec Céline son métier initial de médecin des pauvres et son évolution vers un pessimisme décrivant « le lent travail de la vie, cet effritement invisible et ininterrompu ». Un rapprochement est aussi esquissé entre Le Passage de Reverzy et L’Étranger de Camus : « la mer, les hommes simples, une réflexion sur la vie, cet étrange cadeau empoisonné par la mort » et un personnage final d’aumônier « dépeint comme un intrus ».  C’est encore Henri Cambon qui ravive le souvenir de Jean Rogissart (1894 – 1961). Certes, l’auteur de la saga des Mamert a fait encore récemment l’objet d’une étude universitaire (à Dijon, en 2014). Mais cette fresque familiale reste relativement méconnue alors qu’elle s’inscrit dans un majestueux courant littéraire français dont Georges Duhamel et Roger Martin du Gard sont d’illustres représentants.

C’est encore Henri Cambon qui ravive le souvenir de Jean Rogissart (1894 – 1961). Certes, l’auteur de la saga des Mamert a fait encore récemment l’objet d’une étude universitaire (à Dijon, en 2014). Mais cette fresque familiale reste relativement méconnue alors qu’elle s’inscrit dans un majestueux courant littéraire français dont Georges Duhamel et Roger Martin du Gard sont d’illustres représentants. On attribue à Jean-Baptiste Clément la création du Temps des Cerises, célèbre chanson qui aurait été inspirée par la Commune de Paris. Ce titre est aussi celui du deuxième volume du cycle romanesque de Jean Rogissart. Jean-Baptiste Clément est de passage dans la contrée mosane et y répand sa conception d’un « socialisme pur » grâce auquel « l’homme rompt ses chaînes millénaires et peut enfin croire en Dieu ». remarquons ici l’intéressant renversement de l’idée marxiste de la religion comme « opium du peuple », dont il faut se débarrasser pour mener à son terme le processus d’émancipation économique et sociale. Pour Rogissart, au contraire, il faut d’abord vaincre l’esclavage ouvrier qui pèse sur l’humanité comme une sorte de fatalité originelle, un obscur destin dont la volonté militante doit s’affranchir pour pouvoir accéder à la lumière de la Providence divine. Destin – Volonté – Providence : c’est l’une des « grandes triades » analysées par René Guénon.

On attribue à Jean-Baptiste Clément la création du Temps des Cerises, célèbre chanson qui aurait été inspirée par la Commune de Paris. Ce titre est aussi celui du deuxième volume du cycle romanesque de Jean Rogissart. Jean-Baptiste Clément est de passage dans la contrée mosane et y répand sa conception d’un « socialisme pur » grâce auquel « l’homme rompt ses chaînes millénaires et peut enfin croire en Dieu ». remarquons ici l’intéressant renversement de l’idée marxiste de la religion comme « opium du peuple », dont il faut se débarrasser pour mener à son terme le processus d’émancipation économique et sociale. Pour Rogissart, au contraire, il faut d’abord vaincre l’esclavage ouvrier qui pèse sur l’humanité comme une sorte de fatalité originelle, un obscur destin dont la volonté militante doit s’affranchir pour pouvoir accéder à la lumière de la Providence divine. Destin – Volonté – Providence : c’est l’une des « grandes triades » analysées par René Guénon.

Le couple inégal ralentit le pas. Il était seul devant la forêt aux portes fermées pour eux. Je dis "inégal" car l'un d'entre eux, le plus jeune, savait des choses que le plus vieux ignorait totalement. La preuve de cet aveuglement, de ce rejet obstiné de l'invisible, ce sont ces appareils de mesure qu'il portait en permanence sur lui et qui lui donnait une allure de scaphandrier. À la campagne, ces appareils miniaturisés, micro-ordinateur, caméra avec pluviomètre intégré, entre autres prothèses, étaient le pendant de ces panneaux de circulation et autres passages piétons du monde urbain sans lesquels il ne pouvait vivre.

Le couple inégal ralentit le pas. Il était seul devant la forêt aux portes fermées pour eux. Je dis "inégal" car l'un d'entre eux, le plus jeune, savait des choses que le plus vieux ignorait totalement. La preuve de cet aveuglement, de ce rejet obstiné de l'invisible, ce sont ces appareils de mesure qu'il portait en permanence sur lui et qui lui donnait une allure de scaphandrier. À la campagne, ces appareils miniaturisés, micro-ordinateur, caméra avec pluviomètre intégré, entre autres prothèses, étaient le pendant de ces panneaux de circulation et autres passages piétons du monde urbain sans lesquels il ne pouvait vivre.

Bref, si je vous dis tout cela, c'est que pour ma part, je me sens "traditionaliste" depuis ma prime enfance, au point où je finis par voir des traditions un peu partout, y compris dans les mouvements célestes !

Bref, si je vous dis tout cela, c'est que pour ma part, je me sens "traditionaliste" depuis ma prime enfance, au point où je finis par voir des traditions un peu partout, y compris dans les mouvements célestes ! Sans rentrer dans les détails d'une savante démonstration étayée par Jean Haudry dans la "Religion cosmique des Indo-Européens", disons simplement que cette conception macrocosmique comme "image de la vérité" implique un microcosme tout comme une serrure implique l'existence d'une clé. Cette conception, de très haute antiquité, remonterait à un peuple ancestrale soumis à la longue nuit cosmique. Cette nuit cosmique telle qu'elle s'observe encore aujourd'hui dans la zone circumpolaire, prédispose les habitants de ces

Sans rentrer dans les détails d'une savante démonstration étayée par Jean Haudry dans la "Religion cosmique des Indo-Européens", disons simplement que cette conception macrocosmique comme "image de la vérité" implique un microcosme tout comme une serrure implique l'existence d'une clé. Cette conception, de très haute antiquité, remonterait à un peuple ancestrale soumis à la longue nuit cosmique. Cette nuit cosmique telle qu'elle s'observe encore aujourd'hui dans la zone circumpolaire, prédispose les habitants de ces

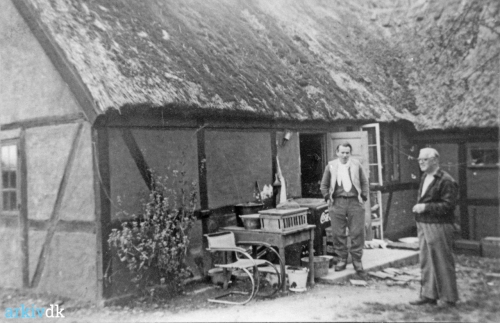

"Seyland", "Kørsor ", "Kalundborg", ces noms à consonance étrangère ne vous disent sans doute pas grand chose ! Et pourtant, ces lieux ont écrit quelques pages de la légende célinienne. C'est au travers d'une France à couteaux tirés et une Allemagne réduite en ruine que Louis-Ferdinand CÉLINE - accompagné de sa fidèle épouse Lucette - entreprennent de rejoindre le Danemark.

"Seyland", "Kørsor ", "Kalundborg", ces noms à consonance étrangère ne vous disent sans doute pas grand chose ! Et pourtant, ces lieux ont écrit quelques pages de la légende célinienne. C'est au travers d'une France à couteaux tirés et une Allemagne réduite en ruine que Louis-Ferdinand CÉLINE - accompagné de sa fidèle épouse Lucette - entreprennent de rejoindre le Danemark.

Un biotope gaulois

Un biotope gaulois La dimension du sacré

La dimension du sacré

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française).

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française). Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ?

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ? Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité.

Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité. « L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».

« L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».  Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

J'ai rencontré Pierre Gillieth il y a 15 ans à la Table Ronde, la réunion annuelle de l'association Terre et Peuple, présidée par Pierre Vial. Je lisais et aimais le magazine "Réfléchir & Agir" et j'ai voulu rencontrer les personnes qui en sont responsables. Au stand, j'ai parlé pour la première fois avec Eugène Krampon et Pierre et je me souviens avoir ri ensemble tout en satisfaisant notre curiosité, comme des camarades européens qui se reconnaissaient. C'est une amitié qui naît immédiatement et un contact qui se maintient, dans les voyages en France, dans l'échange de correspondance, dans les lectures.

J'ai rencontré Pierre Gillieth il y a 15 ans à la Table Ronde, la réunion annuelle de l'association Terre et Peuple, présidée par Pierre Vial. Je lisais et aimais le magazine "Réfléchir & Agir" et j'ai voulu rencontrer les personnes qui en sont responsables. Au stand, j'ai parlé pour la première fois avec Eugène Krampon et Pierre et je me souviens avoir ri ensemble tout en satisfaisant notre curiosité, comme des camarades européens qui se reconnaissaient. C'est une amitié qui naît immédiatement et un contact qui se maintient, dans les voyages en France, dans l'échange de correspondance, dans les lectures. Faire l’éloge du travail d'un ami peut être suspect, mais dans ce cas, c'est très facile. Bertrand, le personnage principal de ce roman autobiographique, ne s'identifie pas au milieu bourgeois de sa famille riche et influente, aussi opulent que futile, et au grand étonnement de ses proches milita au Front National de Jean-Marie Le Pen, contre l'invasion des immigrés et dégoûté par l'apathie de tant de Français face à la mort imminente de leur pays, une France qui aujourd’hui n’existe plus.

Faire l’éloge du travail d'un ami peut être suspect, mais dans ce cas, c'est très facile. Bertrand, le personnage principal de ce roman autobiographique, ne s'identifie pas au milieu bourgeois de sa famille riche et influente, aussi opulent que futile, et au grand étonnement de ses proches milita au Front National de Jean-Marie Le Pen, contre l'invasion des immigrés et dégoûté par l'apathie de tant de Français face à la mort imminente de leur pays, une France qui aujourd’hui n’existe plus.

Ce livre foisonnant séduira-t-il les céliniens érudits ? Ou auront-ils l’impression d’avoir déjà lu les différentes interprétations qu’il propose ? Il offre en tout cas l’avantage de considérer les pamphlets sous un angle essentiellement littéraire. On peut parfois le regretter, le contexte historique étant absent de l’ouvrage. Or la dégradation du personnel politique de la IIIe République explique aussi la virulence célinienne. Cela étant, l’auteur a raison d’affirmer d’entrée de jeu que les pamphlets sont des textes littéraires, au sens où ils attestent “d’un rapport à soi et au monde à travers une pratique de la langue écrite mise dans tous ses états”. Professeur de littérature médiévale et ancien haut fonctionnaire à l’Éducation Nationale, Jean-Charles Huchet s’intéresse depuis toujours à Céline. Au point de lui avoir consacré jadis trois études qu’il réutilise un peu dans cet ouvrage. Dense et bien documenté, ce livre rappelle une évidence : le génie célinien se manifeste autant dans les pamphlets que dans le reste de l’œuvre. L’auteur analyse de manière globale ce corpus qu’il nomme d’une expression récurrente le « Texte antisémite » sans faire de distinction entre les parties qui le composent. Fâcheux car comment ne pas faire de hiérarchie ? Bagatelles pour un massacre constitue une réussite littéraire éclatante saluée à l’époque par plusieurs détracteurs alors que les deux pamphlets suivants ne l’égalent pas sur ce plan, sinon le prologue pour l’un et l’épilogue pour l’autre. Dès lors qu’on analyse ces textes sur le plan littéraire, il apparaît indispensable de relever qu’ils ne peuvent être mis sur le même pied. En revanche, l’auteur rappelle utilement que même si ce corpus est irrémédiablement insupportable pour la sensibilité morale et politique d’aujourd’hui, l’œuvre est une et indivisible. Selon lui, l’antisémitisme n’est pas un accident biographique provoqué par une convulsion de l’Histoire. Il fait intimement partie de la vie et de l’œuvre de Céline. Le nier ou le minorer conduirait à passer à côté de la singularité de l’une et de l’autre. Et d’ajouter, ce qui est indéniable, que la moraline contemporaine n’en facilite pas la compréhension, préférant le jugement a priori et l’invective, voire le dolorisme victimaire. Ce livre irritera toutefois par ses interprétations basées sur des concepts freudiens (et lacaniens) exprimés de manière pesante. Et pas que dans ce cas-là comme en témoigne ce passage : « La rage antisémite et l’impossible satisfaction qui la meut n’auront pas suffi ni à la [= littérature, ndlr] refonder par des textes nouveaux ayant eu beau la convoquer de multiples façons ni à l’empêcher de s’évaporer dans les fulminations d’un genre emprunté, dont les pamphlets sont les “restes” subjectifs et littéraires dévoyés ». Est-ce ainsi que l’on s’exprime dans les hautes sphères de l’Éducation nationale ?…La doxa relative à ces textes litigieux est connue : ils sont à la fois illisibles et intolérables. Et ne relèvent précisément pas de la littérature hormis quelques passages (on cite toujours les mêmes) qui, eux, mériteraient à la limite d’être sauvés. Mais est-on encore à même de priser un livre dont on réprouve les idées ? Le temps où l’on mettait tout uniment en relief le génie pamphlétaire de Céline s’éloigne de nous. On songe au livre de Pierre Dominique, Les Polémistes français depuis 1789, dans lequel Céline occupait une place de choix. En raison du chapitre qui lui est consacré, cet ouvrage, paru un an après la mort de l’écrivain, serait assurément mal perçu aujourd’hui.